Chi salverà i lavoratori che producono i nostri vestiti?

di Deborah Lucchetti, coordinatrice della Campagna Abiti Puliti

Un documento del Worker Rights Consortium, redatto in collaborazione con la Clean Clothes Campaign, propone un primo ragionamento sugli impatti che l’attuale pandemia da coronavirus avrà sui lavoratori del settore moda. I Paesi ricchi metteranno a disposizione misure economiche mai viste per fronteggiare la crisi, proteggere le loro imprese e i lavoratori. Ma cosa succederà agli operai del tessile-abbigliamento, addensati in Paesi a basso reddito dove le infrastrutture sociali per tutelare i lavoratori dalle crisi spesso non esistono o sono fragili?

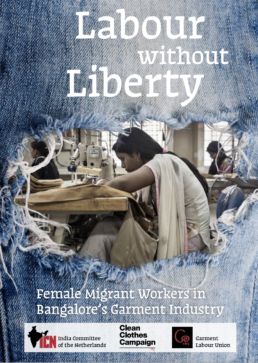

Parliamo di 150 milioni di persone che producono beni per l’America del Nord, l’Europa e il Giappone e altre decine di milioni impiegati nei servizi. Nel solo settore tessile-abbigliamento sono almeno 50 milioni di operai, quasi tutte donne, con stipendi di povertà senza alcuna possibilità di accumulare risparmio.

Il documento prova a identificare i fattori che stanno esacerbando la crisi per quei settori, come la moda, basati su un modello produttivo insostenibile (la fast fashion) e su filiere globali che hanno deliberatamente prodotto una limitazione delle responsabilità dei marchi committenti verso i fornitori, terminali ultimi delle conseguenze della crisi. Il rischio, che in alcuni casi è già una realtà, è che i grandi player del mercato utilizzino la pandemia per giustificare pratiche commerciali piratesche (cancellazione degli ordini in corso o addirittura già in consegna, rifiuto di pagare per merce già prodotta, etc..). Le imprese fornitrici, prive della forza economica necessaria, non potranno difendersi legalmente e, operando con margini bassissimi, non avranno le riserve finanziarie, né l’accesso al credito, per resistere allo shock prodotto dal blocco globale delle vendite.

In molti Paesi produttori i governi non finanziano direttamente le misure legali di protezione sociale per chi perde il lavoro: impongono di farlo ai datori di lavoro. Il problema è, come sempre, l’applicazione di tali obblighi: le imprese, in assenza di continuità produttiva per la cessazione degli ordini per il mercato estero, potranno sottrarsi con facilità alle loro responsabilità. Milioni di lavoratori informali o precari saranno comunque esclusi dai benefit. Inoltre, per i lavoratori che saranno costretti a recarsi in fabbrica si fa scottante il tema della sicurezza: è molto improbabile che siano messe in atto misure e protezioni individuali adeguate a garantire il distanziamento sociale in strutture normalmente sovraffollate.

E’ chiaro che sarà necessario un massiccio intervento pubblico per prevenire la catastrofe economica e sociale. Ed è altrettanto chiaro che i Paesi a basso reddito, con finanze scarse e infrastrutture di protezione sociale deboli o inesistenti, non saranno in grado di fronteggiare le conseguenze strutturali della crisi a medio e lungo termine. Ma i pacchetti finanziari messi in campo dai governi a capitalismo maturo non paiono mettere in conto misure di sostegno a favore di coloro che hanno prodotto in larga parte la ricchezza delle loro multinazionali: i milioni di lavoratori del Sud e dell’Est globale sono i grandi esclusi dai salvataggi in epoca di pandemia.

Per affrontare questa drammatica crisi e dare risposte ai lavoratori più vulnerabili delle catene di fornitura globali, occorre uno sforzo congiunto che veda da una parte i grandi marchi assumere condotte responsabili nella gestione dei rapporti commerciali con i fornitori per consentire loro di onorare gli obblighi verso i dipendenti; dall’altra la necessità di una risposta collettiva da parte di tutti i governi, delle istituzioni finanziarie e degli organismi internazionali affinché sia possibile mantenere un reddito a tutti lavoratori nel mondo oggi sull’orlo del baratro. I marchi, invece di spostare tutto il peso sulla filiera, devono condividere la responsabilità e i costi finanziari della crisi, mettendo al centro delle loro priorità il rispetto degli obblighi verso i fornitori e verso tutti i lavoratori. Queste risorse non saranno comunque sufficienti: perciò è necessario che i piani di salvataggio multimilionari predisposti dalle istituzioni internazionali e dai governi ricchi guardino anche ai destini dei soggetti più vulnerabili dispersi nelle catene globali di fornitura.

Gli aiuti futuri destinati ai Paesi produttori per far fronte alla crisi Covid-19 dovranno essere condizionati da una parte all’impegno dei loro governi a creare, nel medio periodo, robusti sistemi nazionali di protezione sociale; dall’altra all’impegno delle imprese multinazionali a siglare accordi vincolanti di filiera che riflettano prezzi di acquisto sufficienti a garantire il finanziamento ordinario di tali sistemi di protezione.

L’attuale pandemia svela definitivamente l’estrema insostenibilità di un modello di business basato sullo sfruttamento endemico di milioni di lavoratori che ricevono salari di povertà, su una forte asimmetria di potere tra marchi e fornitori che permette ai primi di addossare tutte le responsabilità alle parti deboli della filiera, su una totale assenza di accountability da parte delle imprese committenti che dovrebbero invece essere obbligate per legge alla dovuta diligenza sui diritti umani per identificare, prevenire, mitigare e riparare i danni derivanti dagli impatti delle loro attività economiche sulle comunità e sui lavoratori.

Una cosa è certa. Questa crisi offre l’opportunità di ripensare il modello di produzione e consumo patologico che ha inasprito l’attuale catastrofe economica perché non si torni al passato. E’ imperativo usare questo tempo drammatico e fecondo per gettare le basi per una industria più equa, sostenibile e resiliente nei fatti, non solo nelle pagine patinate dei rapporti di sostenibilità o dei codici di condotta unilaterali che popolano i siti delle imprese.

Coronavirus: i marchi tutelino i lavoratori del tessile

I marchi devono assumere misure immediate per minimizzare l’impatto del coronavirus sulla salute e la vita dei lavoratori del settore moda.

Il nuovo coronavirus ha raggiunto livelli di pandemia globale e sta colpendo le persone in tutto il mondo, compresi i lavoratori dell'abbigliamento nelle catene di fornitura globali. Proteggerli significa prendere misure per limitare la loro esposizione e garantire che chi lotta quotidianamente per la sopravvivenza non sia spinto sotto la soglia di povertà.

A causa infatti dei bassi salari e della diffusa repressione della libertà di associazione, i lavoratori tessili vivono già in situazioni precarie e le ricadute economiche della pandemia stanno avendo conseguenze di vasta portata.

Esortiamo tutti i marchi dell’abbigliamento ad adottare immediatamente misure proattive di due diligence per proteggere i lavoratori che producono le loro merci: i marchi devono assumersi le loro responsabilità e garantire che coloro che hanno reso possibili i loro profitti non si facciano carico dell'onere finanziario di questa pandemia.

Molte fabbriche nei paesi produttori stanno chiudendo o sono a rischio di chiusura a causa della scarsità di materie prime, della riduzione degli ordini e delle preoccupazioni per la salute pubblica. I lavoratori dell'abbigliamento guadagnano già uno stipendio da fame, con salari che coprono a malapena le loro esigenze di base, senza lasciare nulla in più per gestire le emergenze o i periodi di assenza dal lavoro. Queste chiusure, sia temporanee che permanenti, li stanno spingendo verso il baratro - soprattutto i lavoratori migranti che potrebbero non avere reti sociali locali su cui fare affidamento e potrebbero dover affrontare ulteriori restrizioni o attacchi xenofobi.

Secondo le inchieste dei media e le informazioni che abbiamo raccolto attraverso la nostra rete di partner, i Paesi più colpiti sono lo Sri Lanka, il Bangladesh, l'Indonesia, l'Albania e gli stati dell'America centrale.

“I lavoratori tessili vivono alla giornata. Se perdono il lavoro, perderanno il loro salario mensile che gli permette di mettere in tavola il cibo per loro e per le loro famiglie", ha detto Kalpona Akter, presidente del Bangladesh Garment & Industrial Workers Federation. "In caso di licenziamento dei lavoratori, i marchi dovrebbero garantire pagamenti immediati ai fornitori, in modo che i lavoratori possano ricevere piena indennità di licenziamento come previsto dalla legge".

Già da alcune settimane la situazione è particolarmente grave in Cambogia e in Myanmar. Circa il 10% delle fabbriche di abbigliamento nella regione di Yangon in Myanmar è temporaneamente chiuso e i lavoratori non ricevono il loro stipendio. Il trattamento di fine rapporto, che spetta se la chiusura della fabbrica dura più di tre mesi, ammonta solo alla metà dello stipendio mensile per ciascun anno di lavoro, dopo un periodo iniziale di prova di sei mesi. Molte fabbriche in Myanmar hanno aperto solo negli ultimi cinque anni, il turnover dei lavoratori è molto alto e quindi molti di essi rimarranno senza nulla. Secondo i nostri contatti le chiusure delle fabbriche sono utilizzate anche per reprimere la libertà di organizzazione dei lavoratori in tutto il Paese.

I lavoratori temono inoltre che il coronavirus abbia un impatto sul loro diritto alle festività pubbliche pagate. Il Festival dell'acqua, il Capodanno del Myanmar, si svolge in aprile e viene celebrato ogni anno con congedo pagato di dieci giorni. Quest'anno i festeggiamenti pubblici sono stati cancellati a causa dei timori di infezione e i lavoratori temono che le fabbriche non permettano loro di prendere il congedo, contando invece ogni assenza come malattia non retribuita.

Il quadro in Cambogia è altrettanto preoccupante: decine di migliaia di lavoratori dell'abbigliamento potrebbero perdere il lavoro nelle prossime settimane, se la situazione delle materie prime non migliora. Secondo la legge nazionale, i datori di lavoro devono richiedere l’autorizzazione per sospendere i lavoratori, cui devono corrispondere il 40% dei 190 dollari di salario minimo mensile e dare la possibilità di seguire corsi di formazione, per guadagnare un ulteriore 20%. Tuttavia i rapporti governativi ora suggeriscono che i lavoratori potrebbero ricevere il 60% del salario minimo per soli sei mesi e diverse imprese hanno già sospeso i lavoratori senza autorizzazione. Molti di essi vivono già indebitati, chiedendo prestiti per compensare le carenze del loro misero salario, ora si trovano in una situazione in cui non possono permettersi di pagare le rate mensili, rischiando anche di perdere eventuali terreni di famiglia messi a garanzia.

"I marchi di abbigliamento hanno tratto profitto dal lavoro degli operai cambogiani. Ora devono fare un passo avanti in questo periodo di crisi e garantire la protezione della loro vita e dei loro mezzi di sussistenza. I lavoratori dovrebbero poter rimanere a casa fino a quando la situazione non sarà gestibile e i marchi devono garantire che ricevano il loro stipendio regolare, bonus di presenza e indennità di trasporto e alloggio durante tutto il periodo", ha dichiarato Tola Moeun, Direttore Esecutivo del Center for Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL).

I brand devono stare al fianco dei lavoratori che confezionano i loro abiti e attivarsi immediatamente per garantire che continuino a ricevere il loro salario durante le chiusure delle fabbriche o le assenze per malattia. Chiediamo ai marchi di impegnarsi pubblicamente a svolgere un'adeguata due diligence per quanto riguarda gli eventi che si verificheranno in seguito alla diffusione del COVID-19.

In particolare, nel momento di una crisi pandemica, i marchi devono:

- Garantire che le fabbriche fornitrici rispettino gli obblighi o le raccomandazioni governative sulla sospensione dei grandi raduni e se necessario la chiusura delle fabbriche per la durata appropriata a proteggere la salute dei lavoratori e delle loro comunità, mantenendo in essere al tempo stesso i contratti di tutti i lavoratori e il pagamento regolare di tutti i loro salari;

- Garantire che i lavoratori che vengono mandati a casa per mancanza di lavoro siano coperti con il loro pieno e regolare salario;

- Garantire che i lavoratori che contraggano il virus, o che sospettino di averlo, possano prendere un congedo per malattia senza ripercussioni negative e siano retribuiti con il loro pieno e regolare salario durante tutto il periodo di recupero e di autoisolamento;

- Garantire che, alla riapertura delle fabbriche, le scadenze degli ordini siano rivalutate per evitare che i lavoratori facciano gli straordinari obbligatori per recuperare i ritardi;

- Garantire che le misure di lotta contro il virus non limitino indebitamente la libertà di movimento dei lavoratori o la loro libertà di organizzazione.

In tempi di paura e disinformazione è di vitale importanza astenersi dal diffondere informazioni non verificate e assicurarsi che tutte le comunicazioni sul virus e le sue conseguenze si basino su fonti affidabili. I marchi devono garantire che i lavoratori delle fabbriche fornitrici ricevano informazioni accurate e aggiornate dai loro datori di lavoro.

In un periodo di crisi, la forza si trova nella solidarietà e siamo orgogliosi di far parte di una comunità globale. Ci schieriamo con i lavoratori i cui diritti sono violati ogni giorno e che stanno affrontando battaglie economiche ancora più grandi a causa di questa pandemia. La necessità di lottare per i diritti dei lavoratori continua oggi più che mai e all’ombra di questa crisi la necessità di un salario dignitoso si fa sempre più incombente.

La risposta congiunta della società civile allo studio della Commissione Europea sul dovere di vigilanza nella catena di fornitura

Nove organizzazioni e reti della società civile - inclusa la Clean Clothes Campaign - accolgono molto positivamente i risultati dello studio della Commissione Europea sui requisiti di due diligence per la catena di fornitura pubblicato a Febbraio 2020.

EVENTO: Facciamo luce sul lato oscuro della moda

3 VIDEO-DOC E 1 GRANDE EVENTO PER SVELARE LE TRAME DELLA FAST FASHION

18 marzo | 23 aprile | 27 maggio 2020

Preparatevi! #cambiamoda #trasparenza #nomoreranaplaza

Photo © Edu Lauton

(2019) REPORT: Impegno per la trasparenza: scopri come si comportano i marchi della moda

Nel 2016, una coalizione di sindacati e organizzazioni della società civile impegnate nella difesa dei diritti umani e dei lavoratori ha dato vita all’Impegno per la Trasparenza (Transparency Pledge), un insieme di requisiti minimi per rendere trasparenti le catene di fornitura dei brand e permettere ad attivisti, lavoratori e consumatori di ricostruire la provenienza dei beni prodotti.

Il rapporto “La prossima tendenza della moda: accelerare la trasparenza di filiera nell’industria dell’abbigliamento e calzature” mostra come, da allora, decine di marchi della moda abbiano deciso di aderire a questa iniziativa, divulgando un numero sempre maggiore di informazioni sulle loro filiere.

La trasparenza è ormai largamente riconosciuta come un passo importante per favorire l’identificazione e la gestione degli abusi sui lavoratori nelle catene di approvvigionamento del settore tessile.

“Non è una panacea, ma è fondamentale per un’azienda che si definisce etica e sostenibile“, ha affermato Aruna Kashyap, consulente senior per i diritti delle donne di Human Rights Watch. “Tutti i marchi dovrebbero essere trasparenti: per questo sono necessarie leggi che impongano la trasparenza insieme a pratiche che garantiscano il rispetto dei diritti umani“

La coalizione ha finora contattato 74 aziende1chiedendogli di pubblicare le informazioni richieste dal Transparency Pledge: di queste 22 hanno aderito pienamente2, 31 solo in parte, 21 quasi per nulla3. Alle 22 virtuose, se ne sono aggiunte altre 17 di loro spontanea iniziativa4.

La trasparenza è importante per costringere le aziende ad assumersi le proprie responsabilità. È la garanzia che il marchio è a conoscenza di tutte le fasi di produzione dei suoi beni, consentendo ai lavoratori e agli attivisti da una parte di allertarlo in caso di violazioni, dall’altro di accedere rapidamente a tutti gli strumenti di rivalsa per gli abusi subiti.

Non possiamo però affidarci solo alla buona volontà delle imprese. Più efficaci sarebbero norme nazionali specifiche per imporre alle aziende la due diligence in tema di diritti umani lungo le loro catene di fornitura, obbligandole innanzitutto alla pubblicazione delle informazioni relative alle fabbriche in cui si riforniscono.

Dalla metà del 2018, la stessa coalizione è impegnata con sette Iniziative per il business responsabile (Responsible Business Initiatives – RBIs), per cercare di indirizzare le loro pratiche di business verso modelli etici e promuovere la trasparenza delle filiere tra i loro membri. Ma non essendoci obbligatorietà nella pubblicazione delle fabbriche fornitrici, i comportamenti degli aderenti a questi gruppi variano molto: per questo la coalizione ha chiesto a queste Iniziative di giocare un ruolo determinante, imponendo a chi volesse diventare loro membro, come condizione vincolante per l’adesione, almeno la pubblicazione delle informazioni richieste dall’Impegno per la trasparenza.

“Non è più accettabile che iniziative volte a promuovere un business responsabile e pratiche aziendali più etiche non impongano la trasparenza alle aziende quale requisito minimo di affiliazione” ha dichiarato Deborah Lucchetti, coordinatrice delle Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign. “L’accesso pubblico alle informazioni minime sulle catene di fornitura previste dall’Impegno per la Trasparenza è vitale per consentire ai lavoratori e agli attivisti di identificare e contrastare gli abusi nelle fabbriche”.

Così ad esempio ha fatto l’iniziativa americana Fair Labor Association. A novembre ha annunciato l’obbligo per tutti i suoi aderenti di pubblicare le informazioni sulle loro catene di fornitura in linea con lo standard del Transparency Pledge e renderle disponibili in un formato aperto e accessibile entro il 31 marzo 2020. L’organizzazione ha stimato che più di 50 marchi e distributori dovranno adeguarsi a questo obbligo e che da aprile 2020 potrebbero essere soggetti a una speciale revisione in caso di inadempienza.

Il Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textiles (AGT) non ha reso l’obbligo di trasparenza un requisito di adesione ma ha chiesto ai suoi membri di fornire le informazioni al suo segretariato che a sua volta le pubblicherà attraverso l’Open Apparel Registry, un database facilmente accessibile che fornisce informazioni sull’affiliazione delle fabbriche ai marchi e alle Iniziative per il business responsabile.

La United Kingdom Ethical Trading Initiative e la Fair Wear Foundation hanno adottato misure incrementali per migliorare la trasparenza dei loro membri. La Sustainable Apparel Coalition, amfori, e la German Partnership on Sustainable Textiles non hanno invece fatto nulla per legare la trasparenza ai requisiti di affiliazione.

“I governi possono giocare un ruolo fondamentale emanando la legislazione necessaria ad imporre alle aziende la due diligence in materia di diritti umani lungo le loro catene globali di fornitura e la trasparenza su dove vengono realizzati i loro prodotti“, ha affermato Bob Jeffcott, analista politico presso il Maquila Solidarity Network. “Tali norme sono fondamentali per creare condizioni di parità tra le imprese e per proteggere i diritti dei lavoratori“.

——-

1 Per maggiori informazioni sulle 74 aziende contattate dalla coalizione e le altre aziende che hanno aderito al Pledge o si sono impegnata a farlo: https://airtable.com/shrycG3Ylj9wFY2lH/tbljLFp4O3qk0dmVN/viwqDL8ndd3XgcpyK?blocks=bipTM9f7Xn4HdfnXs

2 adidas, ASICS, ASOS, Benetton, C&A, Clarks, Cotton On, Esprit, G-Star RAW, H&M, Hanesbrands, Levi Strauss, Lindex, Mountain Equipment Co-op, New Balance, New Look, Next, Nike, Patagonia, Pentland Brands, PVH Corporation, and VF Corporation.

31 imprese si sono impegnate a pubblicare almeno la lista e l’indirizzo dei loro fornitori ma sono ancora lontane dallo standard previsto dall’Iniziativa per la Trasparenza. Si tratta di: ALDI North, ALDI South, Amazon, Arcadia Group, Bestseller, Coles, Columbia, Debenhams, Disney, Fast Retailing, Gap, Hudson’s Bay Company, Hugo Boss, John Lewis, Kmart Australia, Lidl, Marks and Spencer, Matalan, Mizuno, Morrisons, Primark, Puma, Rip Curl, Sainsbury, Shop Direct, Target Australia, Target USA, Tchibo, Tesco, Under Armour, Woolworths, e Zalando.

3 Di queste:

- 18 aziende non hanno ancora pubblicato alcuna informazione

American Eagle Outfitters, Armani, Canadian Tire, Carrefour, Carter’s, Decathlon, Dicks’ Sporting Goods, Foot Locker, Forever 21, Inditex, KiK, Mango, Ralph Lauren, River Island, Sports Direct, The Children’s Place, Urban Outfitters, e Walmart. - 2 aziende hanno pubblicato solo i nomi delle aziende e i Paesi in cui operano:

Abercrombie & Fitch e Loblaws - 1 azienda si è impegnata a pubblicare i nomi e i Paesi nel 2020:Desigual

4Alchemist, Dare to Be, Eileen Fisher, Fanatics, Fruit of the Loom, HEMA, KappAhl, Kings of Indigo, Kontoor Brands, Kuyichi, Lacoste, Lululemon Athletica, Okimono, Schijvens, Toms, We Fashion e Zeeman. Gildan ha cominciato a pubblicare dei dati ma è ancora lontana dallo standard previsto dall’Iniziativa per la Trasparenza

Incendio in una fabbrica in India: oltre 40 persone morte. Giustizia per le vittime

Domenica scorsa, oltre 40 persone sono morte in un incendio in una fabbrica tessile a Delhi, in India. Ancora una volta ci troviamo a dover denunciare l’esigenza di norme trasparenti ed efficaci per la sicurezza degli edifici e le pratiche antincendio. Il governo ha annunciato alcune misure di risarcimento, ma bisogna subito lavorare per garantire pieno accesso alla giustizia per le vittime e i loro familiari.

Domenica scorsa, oltre 40 persone sono morte in un incendio in una fabbrica tessile a Delhi, in India. Ancora una volta ci troviamo a dover denunciare l’esigenza di norme trasparenti ed efficaci per la sicurezza degli edifici e le pratiche antincendio. Il governo ha annunciato alcune misure di risarcimento, ma bisogna subito lavorare per garantire pieno accesso alla giustizia per le vittime e i loro familiari.

Secondo i media locali, l'incendio è divampato domenica mattina presto in una fabbrica situata in un’area residenziale di Delhi, all’interno di un edificio che ospita anche altre produzioni, non solo tessili. Molti degli operai, in gran parte migranti e alcuni di loro minorenni, stavano dormendo all’interno dello stabile. Il nostro pensiero va innanzitutto alle famiglie che hanno perso i loro cari e a tutte le persone colpite da questa orribile tragedia.

Palesi violazioni della sicurezza hanno impedito alle persone di fuggire e mettersi in salvo. Secondo quanto riferito, una delle due scale dell'edificio era bloccata dai prodotti accatastati, le finestre erano sbarrate e l'unica uscita accessibile era bloccata. Funzionari hanno riferito che lo stabilimento non disponeva di alcuna licenza di sicurezza e molte fonti sostengono che operasse nella completa illegalità. Per di più, le strette vie in cui si trova l’edificio hanno ulteriormente ostacolato le operazioni di salvataggio.

Disastri come questo mostrano l'urgente necessità di applicare norme antincendio e di sicurezza degli edifici in maniera trasparente e credibile. I sistemi di ispezione esistenti, compreso l’utilizzo di società di certificazione sociale, pagate dalle multinazionali per controllare le fabbriche di loro fornitori, finora non sono riusciti a migliorare strutturalmente la sicurezza degli stabilimenti.

Il governo di Delhi ha annunciato lo stanziamento di 10.000,00 INR (circa 12.700 EUR) a titolo di risarcimento per i defunti e 100.000 INR (circa 1.270 EUR) per le spese mediche per i lavoratori feriti. Inoltre si è impegnato a pagare 200.000 INR (circa 2.500 EUR) alle famiglie dei defunti e 50.000 INR (circa 635 EUR) a quelle dei feriti. Un’iniziativa lodevole ma non sufficiente. Le misure di indennizzo, almeno per la perdita di reddito e le spese mediche, dovrebbero coprire le esigenze a lungo termine delle famiglie, come stabilito nella Convenzione ILO 121 per i risarcimenti in caso di infortuni sul lavoro. Inoltre, gli accordi dovrebbero tenere conto del dolore e della sofferenza subita dai lavoratori e dai loro familiari.

Non è ancora chiaro se la fabbrica stesse producendo per l'esportazione o per il crescente mercato interno. In ogni caso, chiunque abbia effettuato degli ordini in quella fabbrica dovrebbe assumersi la responsabilità di risarcire le vittime che stavano realizzando i loro prodotti.

Ci chiediamo inoltre perché quelle persone stessero dormendo nella fabbrica, per di più durante il fine settimana e con la produzione ferma. Non potevano permettersi i costi di un alloggio o del trasporto? È chiaro che si apre anche una questione relativa ai salari dignitosi dei lavoratori, in particolare di quelli più vulnerabili come i migranti.

Sono necessari ulteriori passi per garantire giustizia ai lavoratori e qualcosa sembra essersi già messo in moto. Il governo di Delhi ha ordinato un'inchiesta giudiziaria e sono state presentate accuse contro il proprietario dell'edificio. Questa tragedia dovrebbe essere un’occasione per porre fine all'impunità di chi gioca con la vita dei lavoratori, gestendo luoghi di lavoro illegali e insicuri.

Amazon fa un passo verso la trasparenza. Ma potrebbe fare di più.

Il 15 novembre Amazon ha compiuto un primo passo verso la trasparenza pubblicando i nomi, gli indirizzi e altri dettagli di oltre 1000 “strutture che producono beni a marchio Amazon”. Ma se l’azienda ha davvero a cuore la trasparenza, allora deve fare di più.

Secondo gli standard previsti dal “Transparency Pledge”, un’iniziativa realizzata da una coalizione internazionale*, tra cui figura anche la Campagna Abiti Puliti, che fissa le informazioni minime necessarie a rendere un’azienda trasparente nei confronti dei suoi lavoratori e consumatori, l’elenco pubblicato dal colosso dell’e-commerce non è abbastanza specifico per sapere cosa o dove i prodotti vengono realizzati e non è in un formato facilmente accessibile o filtrabile.

“Una multinazionale così grande non può sottrarsi al dovere di essere quanto più trasparente possibile. Non è una questione di dettagli: i requisiti del Transaperncy Pledge sono il minimo indispensabile per mettere nelle condizioni lavoratori e attivisti di poter allertare i marchi in caso di violazioni lungo la catena di fornitura. Pur apprezzando questo primo passo, ancora molta strada resta da percorrere.” dichiara Deborah Lucchetti portavoce della Campagna Abiti Puliti

Il settore dell’e-commerce è in rapida espansione in tutto il mondo. Anche in Italia il fatturato è in crescita costante. Le risorse da investire nella tutela dei lavoratori e delle lavoratrici della propria catena di produzione non mancano di certo.

“Ci auguriamo che anche Amazon decida di seguire il percorso già tracciato da oltre 70 aziende contattate dalla coalizione, allineando le sue pratiche di trasparenza con lo standard minimo del Transparency Pledge” ha concluso Lucchetti.

*La coalizione sul Transparency Pledge è stata costituita nel 2016 con l'obiettivo di rendere la trasparenza della catena di fornitura una norma nell'industria dell'abbigliamento e delle calzature. È composta da nove membri: sei organizzazioni non governative internazionali - Clean Clothes Campaign, Human Rights Watch, International Corporate Accountability Roundtable, International Labor Rights Forum, Maquila Solidarity Network, and Worker Rights Consortium – e tre sindacati globali - IndustriALL, International Trade Union Confederation e UNI Global Union.

Quanto costa produrre un maglione di Zara? Come Inditex usurpa la parola Rispetto

Un’indagine esclusiva di Public Eye mostra l’ipocrisia che si nasconde dietro la produzione tessile del marchio Zara, di proprietà del colosso Inditex. L’organizzazione ha ripercorso a ritroso la produzione di un maglione della collezione “Join Life” di Zara, la linea modello per la sostenibilità dell’azienda, mettendo in luce la realtà che vivono i lavoratori e le lavoratrici lungo la catena di fornitura.

Inditex si presenta al pubblico come un’azienda trasparente che attribuisce la massima importanza alle persone che realizzano i suoi capi. Lo slogan della sua campagna di comunicazione, “R-E-S-P-E-C-T: find out what it means to me” (RISPETTO: scopri cosa significa per me), in riferimento alla canzone di Aretha Franklin, sottintende la cura che l’azienda avrebbe verso le lavoratrici e i lavoratori della sua filiera.

I risultati dell’inchiesta restituiscono un’altra impressione: operai soffocati dall’enorme compressione dei prezzi esercitata da Inditex sui suoi fornitoricon conseguenti salari di povertà, orari di lavoro eccessivi, contratti precari, a fronte di profitti milionari per il brand. Secondo la stima di Public Eye, realizzata in collaborazione con alcuni partner della Clean Clothes Campaign e BASIC, l’azienda guadagna per ogni maglione venduto il doppio di tutte le persone impegnate nella sua produzione.

Risalendo la catena di produzione di questo articolo, l’inchiesta è arrivata agli stabilimenti di Smirne, in Turchia. La fabbrica incaricata della realizzazione dei 20mila maglioni, venduti in Svizzera al prezzo di 39,67 euro cadauno, ha ricevuto soltanto 1,53 euro al pezzo e la tipografia che ha apposto lo slogan solo nove centesimi a stampa. Per garantire la produzione è evidente che i proprietari siano stati costretti a sotto pagare i dipendenti o a farli lavorare più del consentito.

I lavoratori avrebbero guadagnato tra i 310 e i 390 euro al mese, circa un terzo del salario stimato dalla Clean Clothes Campaign come dignitoso. Nonostante il codice di condotta di Inditex affermi testualmente che i suoi fornitori dovrebbero sempre pagare salari “sufficienti a coprire almeno le esigenze di base dei lavoratori e delle loro famiglie, nonché ogni altra ragionevole necessità“. Inoltre, in uno degli stabilimenti la produzione sarebbe continuativa per 24 ore al giorno, divisa in due soli turni da 12 ore: pratica contraria al codice di condotta e alla legge turca, che impone turni massimi di lavoro notturno di sette ore e mezza. Peraltro, in una delle fabbriche buona parte dei lavoratori sarebbero assunti con contratti giornalieri, senza alcuna garanzia di impiego il giorno successivo.

“La ricerca condotta sulla popolare felpa di Zara conferma ciò che affermiamo da tempo. Le pratiche d’acquisto capestro esercitate dai marchi committenti sono la prima causa strutturale della compressione dei costi verso i fornitori e del conseguente impoverimento cronico di milioni di lavoratori nel mondo.” dichiara Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti. “È sempre più urgente e necessario affrontare il tema della redistribuzione della ricchezza nelle catene produttive globali della moda a favore dei lavoratori, spesso donne, che ne sono le principali artefici. Per questo sono necessari accordi vincolanti che obblighino i marchi committenti a pagare prezzi adeguati a garantire il riconoscimento di salari dignitosi a tutti i lavoratori della filiera“

Inditex non pubblica nessun dato concreto sui livelli salariali dei suoi fornitori e sui prezzi di acquisto dei suoi articoli: Public Eye, allora, in collaborazione con il collettivo Éthique sur l’étiquette, la Schone Kleren Campagne e l’ufficio di analisi francese BASIC ha fatto una stima dettagliata della composizione del prezzo di questo maglione. Secondo i calcoli l’azienda guadagna 4,20 euro al pezzo, circa il doppio rispetto a tutte le persone impegnate nella sua produzione (2,08 euro), dai campi di cotone in India alla filanda di Kayseri, nella Turchia centrale, fino alle fabbriche di Smirne. Una scelta precisa quindi, non una fatalità: basterebbe destinare 3,62 euro in più a maglione alla mano d’opera per garantire un salario dignitoso a tutti i lavoratori.

Inditex, che ha registrato un utile netto record di 3,44 miliardi di euro nel 2018, deve rispettare i diritti di coloro che contribuiscono al suo successo, cominciando a pagare dei prezzi di acquisto sufficienti a garantire loro un salario dignitoso.

Lettera alle istituzioni in materia di Impresa e Diritti Umani

Lettera inviata alle principali istituzioni italiane in materia di Impresa e Diritti Umani su iniziativa dei Direttori Scientifici della "Business and Human Rights" Summer School. La Campagna Abiti Puliti ha sottoscritto la lettera, firmata da più di 50 accademici ed esperti italiani e stranieri. La lettera è disponibile anche in inglese.

EVENTO: Human Rights Due Diligence

HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE

PRINCIPI E PRATICHE EMERGENTI IN EUROPA:

QUALE RUOLO PER L’ITALIA?

13 novembre 2019 dalle 10.00 alle 18.00

Sala Vitman dell’Acquario Civico di Milano, viale Gadio 2

Per poter identificare, prevenire e mitigare i propri impatti negativi su ambiente e società, le imprese, multinazionali in primis, sono sempre più chiamate a fare uso di due diligence con riguardo ai diritti umani (HRDD).

Si tratta di un processo che consiste nel valutare gli impatti effettivi e potenziali delle attività produttive su tali diritti, nel dotarsi di politiche aziendali che tengano conto di tali valutazioni, nel monitoraggio delle misure adottate e nel dotarsi di meccanismi di rimedio a favore delle persone e delle comunità che effettivamente subiscono abusi. Nonostante il concetto sembra essere ormai di uso corrente tra gli addetti ai lavori, gli esempi di legislazione oggi in vigore in Europa presentano caratteristiche disomogenee e lacune.

Nel corso del seminario internazionale ragioneremo insieme su quali siano gli elementi fondamentali che dovrebbero essere presenti in una legge nazionale, una direttiva o un regolamento comunitario sulla HRDD; condivideremo le lezioni apprese dai Paesi UE che stanno sperimentando le prime legislazioni sul tema; faremo un approfondimento sul panorama italiano e sulle potenzialità della legge 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

L’evento è promosso da Mani Tese, FIDH, HRIC, Fair e Campagna Abiti Puliti e si inserisce all’interno del progetto “New Business for Good. Educare, informare e collaborare per un nuovo modo di fare impresa”, co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

La partecipazione al seminario è gratuita. Per registrarsi: https://forms.gle/UCuGeUUdiDEp7XVP6

Caso UNIQLO: presentata denuncia alla Fair Labor Association

I lavoratori indonesiani chiedono di intervenire per risolvere definitivamente la disputa sui salari con Uniqlo

Dopo che per anni Uniqlo si è rifiutata di prendere parte seriamente a qualsiasi processo di mediazione, la Clean Clothes Campaign, insieme ai lavoratori indonesiani della fabbrica Jaba Garmindo, ha presentato una denuncia alla Fair Labor Association (FLA).L’atto, indirizzato a Fast Retailing, società madre del marchio Uniqlo, e al marchio tedesco s. Oliver, contesta la violazione del “Codice di Condotta” della FLA e i suoi “Principi del lavoro equo e della fornitura responsabile”, concepito per garantire “un trattamento rispettoso ed etico dei lavoratori” e per “promuovere condizioni sostenibili” nell’industria tessile.

Nell’aprile 2015, due stabilimenti indonesiani a Cikupa e Majalengka chiudono i battenti dalla sera alla mattina senza pagare ai loro operai, per lo più donne, le indennità di licenziamento obbligatorie per legge e diversi mesi di salario. Le chiusure sono avvenute dopo la bancarotta causata dal ritiro delle commesse da parte dei principali acquirenti, in particolare Uniqlo. Le migliaia di lavoratrici e lavoratori della Jaba Garmindo non sapevano nemmeno ci fossero dei problemi. Hanno scoperto della bancarotta e della chiusura soltanto attraverso le inchieste della stampa.

I documenti ottenuti dai lavoratori dimostrano come Uniqlo e s. Oliver fossero gli acquirenti più significativi negli anni precedenti alla chiusura: oltre il 50% del volume di produzione della fabbrica nel 2014 era su loro commissione. I lavoratori hanno visto con i loro occhi l’influenza che Uniqlo ha esercitato sulla produzione della fabbrica e di conseguenza sulle condizioni di lavoro: l’arrivo del marchio ha portato con sé obiettivi esorbitanti, straordinari forzati e pressione sui lavoratori. Gli atti giudiziari della procedura fallimentare citano le pratiche commerciali degli acquirenti come un fattore significativo per la chiusura degli stabilimenti.

Nurhayat, Vice Presidente del sindacato FSPMI presente presso la PT Jaba Garmindo, ha dichiarato: “È profondamente ingiusto che i lavoratori e le lavoratrici che hanno realizzato gli abiti di Uniqlo debbano soffrire una tale ingiustizia, mentre il marchio continua a crescere e prosperare, generando miliardi di profitti. Abbiamo il diritto ad avere quanto ci è dovuto, dopo anni di duro lavoro per realizzare i capi Uniqlo. Il rifiuto di pagarci è paragonabile a un furto e questo dovrebbe essere motivo sufficiente perché la FLA prenda provvedimenti immediati”.

Come marchi affiliati alla FLA, Uniqlo e s. Oliver sono tenute ad aderire al “Codice di Condotta” che stabilisce chiaramente che essi debbano garantire che i loro fornitori salvaguardino i diritti dei lavoratori ai sensi delle leggi nazionali e internazionali sul lavoro e sulla sicurezza sociale. Ciò include il fatto che i lavoratori ricevano tutti gli indennizzi previsti dalle normative. Dalla chiusura dello stabilimento, 2.000 lavoratori e lavoratrici della Jaba Garmindo hanno chiesto a Uniqlo e s. Oliver di assumersi le proprie responsabilità e di pagare i 5,5 milioni di dollari dovuti a titolo di indennità di licenziamento. Poiché i procedimenti legali sono chiusi, i lavoratori ora si rivolgono alla FLA come uno degli ultimi meccanismi di accesso ai risarcimenti.

Molte donne hanno lavorato in quegli stabilimenti per moltissimi anni e, in un mercato che preferisce assumere giovani, per loro sarà molto difficile trovare altre occupazioni. Quasi 600 lavoratrici vivono in condizioni di indigenza, costrette ad accettare lavori con paghe ben al di sotto del salario minimo.

Deborah Lucchetti, coordinatrice della Campagna Abiti Puliti, ha dichiarato: “Uniqlo continua a sostenere di non aver alcun obbligo legale di pagare ciò che spetta ai lavoratori della Jaba Garmindo. Questo è esattamente il problema, cioè l’assenza di norme legalmente vincolanti nell’industria dell’abbigliamento. I codici di condotta cui molti marchi fanno riferimento sono volontari lasciando la responsabilità di rispettare di diritti fondamentali sanciti da norme e standard internazionali in balia della buona volontà degli stessi marchi che concorrono a violarli. Ora ci aspettiamo che FLA intervenga, in coerenza con quanto previsto dal suo codice di condotta e si adoperi concretamente per garantire un pieno risarcimento per i lavoratori della Jaba Garmindo“.

Molte delle aziende concorrenti di Uniqlo, alcuni anche membri della FLA, hanno accettato di contribuire al pagamento delle indennità di licenziamento in caso di fallimento di un loro fornitore. Ad esempio Nike, Adidas, Disney, Fruit of the Loom, Hanesbrands, H&M e Walmart hanno pagato direttamente i fondi dovuti ai lavoratori o hanno sollecitato i loro partner della catena di fornitura a farlo.

Negli ultimi anni, la campagna #PayUpUniqlo ha ricevuto un significativo sostegno pubblico globale portando all’avvio di un processo di mediazione tra Uniqlo e i lavoratori della Jaba Garmindo con incontri nel luglio 2017 e novembre 2018. Tuttavia, Uniqlo ha poi rifiutato di impegnarsi in maniera significativa e di partecipare ad ulteriori incontri, nonostante gli appelli della FLA alla Fast Retailing per “cercare una soluzione adeguata per i lavoratori e le lavoratrici della fabbrica”.

Risulta oltremodo stridente osservare che mentre Uniqlo ignora le richieste di migliaia di lavoratrici che l’hanno reso uno dei brand più redditizi al mondo, il marchio acquisisce credibilità attraverso le recenti partnership con l’OIL e UN Women

- La denuncia dei lavoratori della Jaba Garmindo alla FLA arriva poche settimane dopo che Uniqlo ha annunciato la sua partnership con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel più grande progetto mai finanziato dal settore privato, per un valore di 1,8 milioni di dollari, volto a promuovere la protezione sociale, lo sviluppo delle competenze e il sostegno all’occupazione in Indonesia. Inoltre a giugno di quest’anno, Fast Retailing ha annunciato la sua partnership globale con UN Women per “difendere i diritti delle donne e il loro rafforzamento nel settore dell’abbigliamento”. Otto su dieci degli ex lavoratori della Jaba Garmindo sono donne e almeno 600 di loro versano in gravi difficoltà finanziarie.

- Nel 2016, la Fair Wear Foundation ha risposto al reclamo di un lavoratore predisponendo un accordo con il marchio, suo socio e acquirente della Jaba Garmindo, Jack Wolfskin affinché pagasse un importo molto limitato a titolo di indennizzo ai lavoratori. Il sindacato di fabbrica FMPSI ha ritenuto che questa cifra fosse una “miseria”. Sentendosi scoraggiati e delusi dal processo di reclamo della FWF, i lavoratori della Jaba Garmindo hanno cercato il sostegno della Clean Clothes Campaign.

- La Clean Clothes Campaign, composta da oltre 200 organizzazioni in tutto il mondo, ha lanciato la campagna #PayUpUniqlo nel 2016, prendendo di mira l’apertura di nuovi negozi Uniqlo in tutta Europa e i lavoratori che visitano la sede centrale di Uniqlo a Tokyo. Questo mese, gli attivisti si concentreranno sull’apertura di negozi a Madrid e Barcellona.

- Uniqlo ha precedenti in materia di violazioni del diritto del lavoro. Nel 2016, la Students and Scholars Against Corporate Misbehaviour (SACOM) a Hong Kong ha condotto indagini sotto copertura in quattro fabbriche che producono per Uniqlo in Cina per mostrare le condizioni di lavoro della catena di fornitura. In Cambogia, Human Rights Now (HRN), una ONG internazionale per i diritti umani con sede a Tokyo, ha scoperto che centinaia di lavoratori sono stati ingiustamente licenziati semplicemente per aver lottato per i loro diritti. Anche S. Oliver si è macchiato di violazioni dei diritti dei lavoratori, tra cui salari da fame e cattive condizioni in Ucraina, Serbia e Ungheria.

- Dal 2010 i principali marchi globali hanno pagato oltre 10 milioni di dollari di indennità di licenziamento previste per legge a più di 6.000 ex dipendenti di fabbriche chiuse in tutto il mondo. Più recentemente, lo scorso agosto, è stato firmato un accordo che garantisce che migliaia di lavoratori in Indonesia riceveranno 4,5 milioni di dollari a titolo di indennità di licenziamento obbligatoria per legge.

Fai come noi! Scarica l’immagine, stampala, scatta un selfie e postala sui social network con l’hashtag #PayUpUNIQLO

(2019) REPORT - La foglia di fico della moda: come l’auditing sociale protegge i marchi a danno dei lavoratori

“Ci spingiamo fin dove i marchi committenti ci fanno arrivare”

Un nuovo rapporto mostra come l’industria multimiliardaria dell’auditing sociale sia utilizzata come strumento di responsabilità sociale di impresa (RSI) per proteggere la reputazione dei marchi e i loro profitti a danno della sicurezza dei lavoratori della moda.

Il rapporto “La foglia di fico della moda: come l’auditing sociale protegge i marchi a danno dei lavoratori” pubblicato oggi dalla Clean Clothes Campaign offre un’analisi approfondita dell’industria della certificazione, mostrando i collegamenti tra le più famose iniziative commerciali di conformità sociale (come Social Accountability International, WRAP, FLA, e amfori BSCI), le più grandi imprese di auditing (come Bureau Veritas, TÜV Rheinland, UL, RINA e ELEVATE) e i marchi interessati da queste certificazioni.

Le prove mostrate nel rapporto evidenziano chiaramente come l’industria dell’auditing sociale abbia platealmente fallito nel raggiungimento del suo obiettivo primario: proteggere la sicurezza dei lavoratori e migliorare le loro condizioni. Al contrario è stata molto attiva nel proteggere l’immagine e la reputazione dei marchi e dei loro modelli di business, ostacolando al tempo stesso modelli più efficaci che comprendono l'obbligo di trasparenza e impegni vincolanti in materia di accesso alla giustizia.

Il rapporto offre esempi specifici di negligenza citando alcuni casi molto noti accaduti negli scorsi anni: l’incendio della Ali Enterprises in Pakistan del settembre 2012, in cui oltre 250 lavoratori persero la vita perché impossibilitati a scappare a causa delle porte e delle finestre sbarrate; il crollo del Rana Plaza in Bangladesh nell’aprile 2013, con la morte di 1.134 lavoratori e il ferimento di migliaia di persone; l’esplosione del boiler nella fabbrica Multifabs sempre in Bangladesh nel luglio 2017, con decine di morti e feriti. Ciascuna di queste fabbriche era stata certificata come sicura da diverse aziende di auditing - tra cui TÜV Rheinland, Bureau Veritas e RINA - utilizzando gli standard, la metodologia e la guida di importanti iniziative di conformità come la amfori BSCI e la SAI. Nei casi della Ali Enterprises e del Rana Plaza inoltre, le certificazioni erano avvenute solo poche settimane o mesi prima dei disastri: per la Ali, secondo quanto riferito, addirittura senza che gli auditor avessero visitato la fabbrica.

Questi casi, prevedibili ed evitabili, dimostrano il fallimento del sistema di auditing sociale controllato dalle aziende. Si tratta di un’industria che, per usare le parole di un’auditor, si spinge “fin dove i marchi committenti ci fanno arrivare”*. Un’industria che opera impunemente: ci sono state poche, se non nessuna, ripercussioni negative per le aziende e le iniziative di certificazione coinvolte in quei disastri. Queste continuano a crescere così come crescono i loro profitti e ricavi, man mano che aumentano le fabbriche controllate. Un settore che è riuscito a mantenere nascosti i suoi fallimenti grazie alla notoria assenza di trasparenza e all’opacità della sua catena di responsabilità che gli permette di non condividere alcun risultato con il mondo esterno, compresi quei lavoratori i cui diritti, vite e salute sono in gioco. Il rapporto si concentra sulle cause strutturali di questi fallimenti, suggerendo ai diversi soggetti coinvolti numerose raccomandazioni per cambiare il sistema, a partire dall’esigenza di maggiore trasparenza, responsabilità e coinvolgimento reale dei lavoratori.

Deborah Lucchetti, coordinatrice della Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign, ha dichiarato: “20 anni di responsabilità sociale d’impresa non sono riusciti a migliorare le condizioni di lavoro e si continuerà in questo modo fino a quando non ci sarà una revisione strutturale del sistema di auditing sociale. Non possiamo lasciare che le imprese si autoregolino. Normative vincolanti con la minaccia di sanzioni e il rafforzamento dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze sono gli unici meccanismi che possano garantire una seria presa in carico delle proprie responsabilità, l’esercizio della due diligence sui diritti umani e la protezione delle vite dei lavoratori”.

Kalpona Atker, del Bangladesh Centre for Worker Solidarity, particolarmente coinvolta nella battaglia per ottenere giustizia per le famiglie colpite dal crollo del Rana Plaza, ha dichiarato: “È fondamentale capire che il sistema di auditing sociale è fallimentare a partire dalla sua progettazione. I certificatori non hanno le competenze, il tempo o gli incentivi per rilevare correttamente gli edifici non sicuri e rilasciano rapporti che dicono in modo rassicurante ai marchi che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Il crollo del Rana Plaza è stato un disastro causato dalla negligenza umana e del tutto prevedibile. I marchi non hanno voluto vedere le condizioni in cui versavano le fabbriche, condizioni non rilevate o ignorate negli audit da loro stessi commissionati. È sorprendente che nessuno - non un marchio o una società di auditing - sia stato ritenuto responsabile dell'enorme perdita di vite. Abbiamo bisogno di leggi che costringano queste imprese a render conto della loro negligenza."

Garrett Brown, coordinatore del Maquiladora Health & Safety Support Network, fondato nel 1993 attraverso progetti di sicurezza sul lavoro in Messico, America Centrale, Indonesia, Cina, Vietnam e Bangladesh, ha dichiarato: “Questo rapporto esaustivo e ben documentato mostra chiaramente come e perché i programmi di responsabilità sociale di impresa (RSI) non siano riusciti a proteggere la salute, la sicurezza e i diritti legali dei lavoratori in tutta la catena globale di fornitura. Ciò che manca nell'auditing sociale sono auditor competenti e non corrotti; rapporti di ispezione accurati e integrali; coinvolgimento reale dei lavoratori, la parte più informata e più interessata al processo di monitoraggio. Il punto della questione è che lo scopo reale della Responsabilità Sociale di Impresa non è proteggere i lavoratori ma l’immagine e la reputazione dei marchi, continuando ad ottenere il massimo profitto dalle catene globali di approvvigionamento”.

*La citazione originale è “We go as far as brands want us to go” in LeBaron, G., and Lister, J. 2016. Ethical Audits and the Supply Chains of Global Corporations. SPERI Sheffield Political Economy Research Institute. Brief 1. Sheffield. http://eprints.whiterose.ac.uk/96303/.

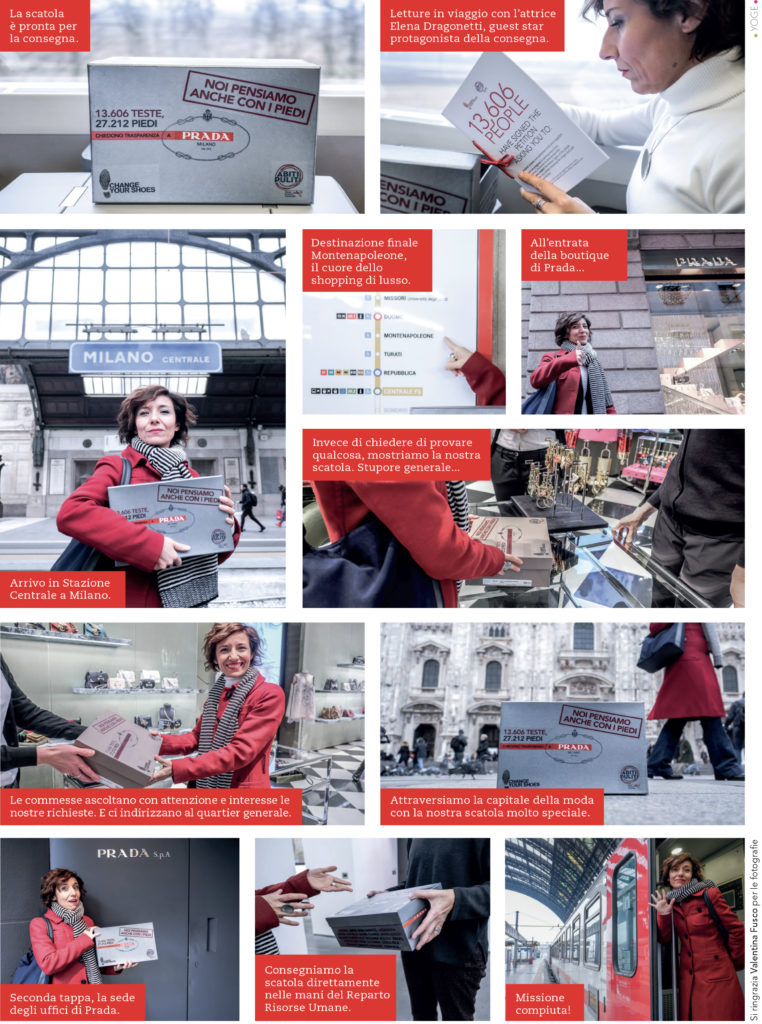

UNIQLO: paga subito i risarcimenti!

Questa settimana Uniqlo apre il suo primo negozio a Milano. È l’occasione giusta per chiedere al marchio di assumersi le sue responsabilità!

Nel 2015 la fabbrica indonesiana Jaba Garmindo chiudeva i battenti senza alcun preavviso dopo che Uniqlo, unico acquirente, decideva di ritirare i suoi ordini. Da allora i lavoratori (per l’80% donne), improvvisamente licenziati e lasciati in condizioni disperate, aspettano almeno 5,5 milioni di dollari di indennità di licenziamento per ricominciare a vivere.

Unisciti a noi per chiedere a Uniqlo di assumersi le sue responsabilità dopo essersi rifornito presso quella fabbrica che sfruttava quei lavoratori con bassi salari, straordinari obbligatori e non pagati e altre vessazioni. Uniqlo paghi subito i risarcimenti dovuti!

Parliamo di un’azienda, il terzo distributore di moda nel mondo, che ha chiuso lo scorso anno fiscale (conclusosi il 31 agosto) con una crescita del 14,4% e un aumento del 29,8% del profitto. Concretamente, la Fast Retailing ha registrato un fatturato di 2,13 trilioni di yen (16,39 miliardi di euro) e un utile di 154 miliardi di yen (1,19 miliardi di euro). Profitti costruiti anche sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici della Jaba Garmindo.

Lascia un commento all’evento di Uniqlo e fagli sapere da che parte stai: https://www.facebook.com/events/1138341733024208/

(2019) Ali Enterprises: dopo 7 anni ancora fabbriche insicure

Nel giorno del settimo anniversario dell’incendio alla fabbrica tessile Ali Enterprises, che nel 2012 in Pakistan uccise oltre 250 lavoratori e lavoratrici, con il nuovo rapporto I lavoratori tessili del Pakistan hanno bisogno di un accordo sulla sicurezza, Clean Clothes Campaign, International Labor Rights Forum, Labour Education Foundation, National Trade Union Federation e Pakistan Institute of Labour Education and Research denunciano come ancora oggi le fabbriche tessili del Paese restino insicure come allora.

Le iniziative avviate negli ultimi anni non sono riuscite a porre i lavoratori (e i sindacati che li rappresentano) al centro dei programmi di sicurezza e quindi difficilmente potranno affrontare in modo significativo la questione. Per questo si chiede un meccanismo ispirato al programma per la sicurezza messo in atto nel 2013 dopo il drammatico crollo dell'edificio Rana Plaza in Bangladesh.

In questa giornata innanzitutto il nostro pensiero va da una parte a tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno vissuto questa tragedia traumatizzante sette anni fa e alle famiglie che in quel giorno hanno perso i propri cari; dall’altra a tutte le vittime e ai feriti colpiti da incendi e altri incidenti prevenibili accaduti negli anni a seguire.

“La totale mancanza di un adeguato sistema di monitoraggio della sicurezza nell'industria dell'abbigliamento in Pakistan è costata centinaia di vite umane negli ultimi anni. Così come l’assenza delle misure che potrebbero essere messe immediatamente in atto, come assicurare che gli operai non restino mai bloccati all'interno degli edifici o rimuovere i prodotti accumulati davanti alle uscite di emergenza, e che avrebbero potuto fare la differenza, salvando centinaia di vite umane dal fuoco della Ali Enterprises e in molti altri incendi accaduti in seguito" dichiara Khalid Mahmood, direttore del Labour Education Foundation in Pakistan.

Il rapporto evidenzia come tutte le iniziative avviate dal 2012 in Pakistan volte a migliorare la sicurezza sul lavoro siano in realtà caratterizzate da scarsa trasparenza. E, cosa più importante, nessuna di esse sia stata sviluppata coinvolgendo i sindacati e le altre organizzazioni per i diritti dei lavoratori pakistane. La rappresentanza dei lavoratori è stata esclusa non solo nella fase di progettazione ma anche in quella di implementazione e nella governance.

Marchi e distributori continuano a convogliare le loro energie sugli stessi schemi di auditing aziendale che in passato non sono riusciti a migliorare significativamente il settore o a prevenire decine di morti. Gli ispettorati governativi pakistani non dispongono di personale e di risorse sufficienti e non sono in grado di coprire in modo significativo un settore in crescita. Nel frattempo, ogni giorno i lavoratori continuano a rischiare la vita in fabbriche non sicure.

“È giunto allora il momento che le aziende che producono abiti e tessuti per la casa in Pakistan inizino a prendere sul serio la sicurezza dei lavoratori. Tutte le parti interessate, a livello locale e internazionale, devono assumersi la loro responsabilità, mettendo le persone che fabbricano i loro prodotti al centro dei loro sforzi per la sicurezza” dichiara Nasir Mansoor, presidente della Pakistani National Trade Union Federation.

Il rapporto esorta i marchi e i distributori che si riforniscono in Pakistan a tenere conto delle richieste del movimento sindacale pakistano di sostenere la formazione di un accordo giuridicamente vincolante tra i brand dell’abbigliamento, i sindacati e i gruppi, locali e globali, impegnati per i diritti dei lavoratori. Tale intesa deve trarre insegnamento dall'esperienza vissuta in Bangladesh attraverso l’Accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici, il che significa porre al centro del programma la trasparenza, l'applicazione, gli obblighi commerciali e la partecipazione dei lavoratori. È fondamentale per la sicurezza dei lavoratori che i sindacati locali e le altre organizzazioni locali per i diritti dei lavoratori siano coinvolti nell'ideazione, progettazione, governance e attuazione di qualsiasi iniziativa volta a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro nel Paese.

“Abbiamo visto in Bangladesh, dove sono emerse contemporaneamente due iniziative in materia di sicurezza, che il coinvolgimento dei lavoratori, la trasparenza e la natura vincolante sono essenziali per creare un programma di sicurezza di successo. Mentre l'Alleanza per la sicurezza dei lavoratori del Bangladesh, controllata dalle imprese, non ha mai coinvolto gruppi indipendenti di rappresentanza dei lavoratori nella sua progettazione, sviluppo o governance e ha rifiutato di richiedere impegni giuridicamente vincolanti da parte delle imprese, l'Accordo ha stabilito un nuovo standard rivoluzionario per un sistema di ispezione e bonifica trasparente, replicabile ed efficace. Qualsiasi programma di sicurezza in Pakistan deve partire da qui” dichiara Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti.

Il rapporto chiede che i governi nazionali e provinciali pakistani adottino una serie di misure per allineare la situazione in quelle fabbriche che non fossero incluse nell’accordo.

“È importante che i governi nazionali e provinciali aumentino le risorse, la copertura e l'efficacia, al fine di garantire che tutte le fabbriche di abbigliamento e le strutture tessili in Pakistan diventino più sicure, non solo quelle che producono per il mercato internazionale” dichiara Zulfiqar Shah, co-direttore del Pakistan Institute of Labour Education and Research.

Infine, il rapporto chiede ai governi dei Paesi che ospitano le sedi dei principali brand di abbigliamento e dei distributori di porre fine alle pratiche di autocontrollo inaffidabili, introducendo una legislazione obbligatoria di due diligence in materia di diritti umani garantendo così che i marchi si assumano le loro responsabilità lungo tutta la catena di fornitura. Inoltre anche le società di social auditing devono essere ritenute responsabili di audit erronei che potrebbero costare la vita ai lavoratori.

Leggi il report completo (inglese)

Donne nell’industria dell’abbigliamento e delle calzature in Albania

Pubblichiamo la traduzione di un articolo di Factoje dello scorso maggio sulla situazione dei lavoratori e delle lavoratrici tessili in Albania (traduzione a cura di Ersilia Monti)

Il 6 ottobre 2018 il primo ministro albanese Edi Rama ha visitato una delle più grandi fabbriche di abbigliamento di Durazzo. Nel corso della visita ha affermato che grazie agli incentivi economici del governo le imprese del settore hanno visto crescere negli ultimi anni la loro capacità produttiva e hanno così potuto garantire maggiore occupazione e consistenti aumenti salariali. A sostegno della sua tesi Rama ha pubblicato anche un video sulla sua pagina facebook, ma ha raccolto non pochi commenti da parte di cittadini che descrivono una realtà ben diversa fatta di retribuzioni che, non solo non sono aumentate, ma restano ancora troppo basse.

Ecco alcuni dei commenti:

“Dove li vedete questi aumenti salariali? Lavoro in fabbrica alla macchina da cucire, il massimo che ricevo sono 250 mila ALL (200 euro) e vivo in un clima di paura, come le mie colleghe”.

“Ho lavorato l’anno scorso in quella fabbrica e non portavo a casa più di 250 mila ALL al mese per 10 ore di lavoro al giorno. Per favore dite le cose come stanno e non come il primo ministro vorrebbe che fossero”.

“Signor primo ministro, guardi che lì si prendono solo 180 mila ALL. Non sono cose di cui vantarsi!”

“Perché non dice che gli straordinari non sono retribuiti e che i lavoratori non ricevono nemmeno il salario minimo?”

Per gli intervenuti sulla pagina facebook di Edi Rama le condizioni di lavoro nei luoghi descritti non sono per niente favorevoli. Si dice, per esempio, che solo i supervisori sono pagati in modo adeguato, che le donne sono autorizzate ad andare in bagno una sola volta, anche in condizioni di assoluta necessità, durante turni di lavoro di 9 ore, e che dopo sette anni di lavoro ci si ammala d’asma o di altre patologie respiratorie. Si afferma infine che quasi nessuna fabbrica ha adottato misure di sicurezza.

Le dichiarazioni del primo ministro e le reazioni, così numerose, apparse sui social network hanno indotto Faktoje a svolgere un’indagine per approfondire la questione e accertare i fatti. In questo contesto, sono state realizzate una serie di interviste a donne, occupate nell’industria dell’abbigliamento in città diverse, le quali si sono rese disponibili a rendere pubblici i propri problemi di lavoro. Solo due testimoni hanno chiesto di mantenere l’anonimato per paura di essere licenziate. Tefta Buci, ex dipendente di un’azienda di Tirana, ha accettato di essere intervistata di fronte alla telecamera nella convinzione che il suo esempio sarà di stimolo alle donne incoraggiandole a discutere apertamente delle loro condizioni di lavoro. Buci è stata licenziata per aver organizzato una serie di scioperi considerati illegali e per aver tentato di fondare un sindacato in fabbrica. Per vedere riconosciuta l’illegittimità del suo licenziamento, ha portato il suo caso in tribunale. I giornalisti di Faktoje hanno assistito alle udienze.

Tefta Buci è stata per dieci anni dipendente di AlbaGroup, un’azienda italiana, amministrata da un albanese, che è proprietario di una piccola quota azionaria. L’azienda è specializzata nella cucitura e incollaggio di calzature, e nella modellistica. Fra le marche più note per le quali AlbaGroup lavorava, Buci ha menzionato Valentino, Jimmy Choo, Disquared, Louboutin, Fendi, Versace, Aurelien, Hermes, and Philipp Plein.

Abbiamo tentato di metterci in contatto con la sede dell’azienda in Italia per avere maggiori informazioni sulle condizioni di lavoro, sui contratti applicati, o anche solo per sapere se era noto il caso di un ricorso legale da parte di una ex dipendente, ma finora non abbiamo ricevuto risposte.

In Albania non vengono utilizzati termini univoci, a livello istituzionale, per identificare il settore industriale di cui stiamo parlando. Qualche volta lo si classifica come “façon”, altre volte come “industria per la trasformazione di materiale tessile”. La poca precisione rende difficile la raccolta di dati ufficiali sia riguardo al numero di imprese che operano nel settore sia riguardo al numero degli occupati. Abbiamo inoltrato numerose richieste per ottenere informazioni ufficiali, ma sono state tutte respinte con la motivazione che non era stata utilizzata la terminologia corretta. Restano così di difficile individuazione le aziende che non rispettano la legge e obbligano i dipendenti a lavorare in nero.

Il caso di Tefta Buci è la dimostrazione del cattivo funzionamento del sistema preposto alla tutela dei lavoratori, con il risultato che questi ultimi sono costretti ad affrontare la battaglia per il riconoscimento dei loro diritti in totale solitudine. A detta di Tefta, l’ispettorato del lavoro ha svolto più di un sopralluogo su richiesta dei lavoratori che denunciavano irregolarità nelle condizioni di lavoro, nei livelli retributivi e nei ritmi di produzione. Tutto quello che è stato rilevato nel verbale di ispezione però è la mancanza di un servizio di mensa e l’abitudine dei dipendenti a fumare nei locali di lavoro, desunta dalla presenza di cartelli di avviso.

Non c’era niente di normale invece, secondo Tefta, nelle condizioni in cui lei e le colleghe erano costrette a lavorare: “le pressioni erano continue, ed esercitate nei modi più disparati, le donne subivano violenze fisiche e psicologiche, il caposquadra e i superiori non facevano che insultarci ben sapendo che non potevamo reagire, pena il licenziamento”.

Dal racconto di Tefta risulta che in fabbrica si sono verificati numerosi incidenti per i quali le vittime non solo non sono state risarcite, ma non hanno ricevuto nessun tipo di cura. Il medico responsabile sembra esistere solo sulla carta dal momento che non era mai presente ogni volta che si è verificato un problema di salute o un caso di infortunio. Secondo un’altra testimone, R.B., 35 anni, che ha chiesto di mantenere l’anonimato, i datori di lavoro e i superiori minimizzano i problemi pensando di risolverli con l’installazione di un climatizzatore, cosa che per altro hanno fatto solo dopo una serie di incidenti sul lavoro dei quali si sono occupati anche i mezzi di informazione.

“Facciamo straordinari senza ricevere la maggiorazione del 10% alla quale abbiamo diritto e non ci riconoscono le assenze per malattia”, dice R.B., che aggiunge che le lavoratrici non si lamentano apertamente perché temono di perdere l’unico reddito con il quale mantengono la famiglia.

Rimangono così nell’ombra anche le molestie sessuali. Un’altra testimone, L.K., 45 anni, dipendente di una fabbrica di Valona, ha raccontato a Faktoje di essere a conoscenza di casi in cui sono state effettuate delle nuove assunzioni di donne, selezionate espressamente per ottenere sotto ricatto occupazionale favori di tipo sessuale. Una di queste donne, a detta di L.K., è una ventenne divorziata, giudicata una facile preda per via del suo stato civile e dei problemi che ha dovuto affrontare nella vita.

La mancanza di attenzione che viene riservata ai gravi problemi che vivono le donne occupate nell’industria dell’abbigliamento in Albania è un’offesa al nostro paese, perché queste donne sono fra le categorie sociali più deboli e ignorate dallo stato. Ci si deve occupare di loro in modo costante e non soltanto l’8 marzo. Il governo ha il dovere di intervenire per risolvere una situazione scandalosa, anche se le aziende del settore sono quasi tutte di proprietà privata.

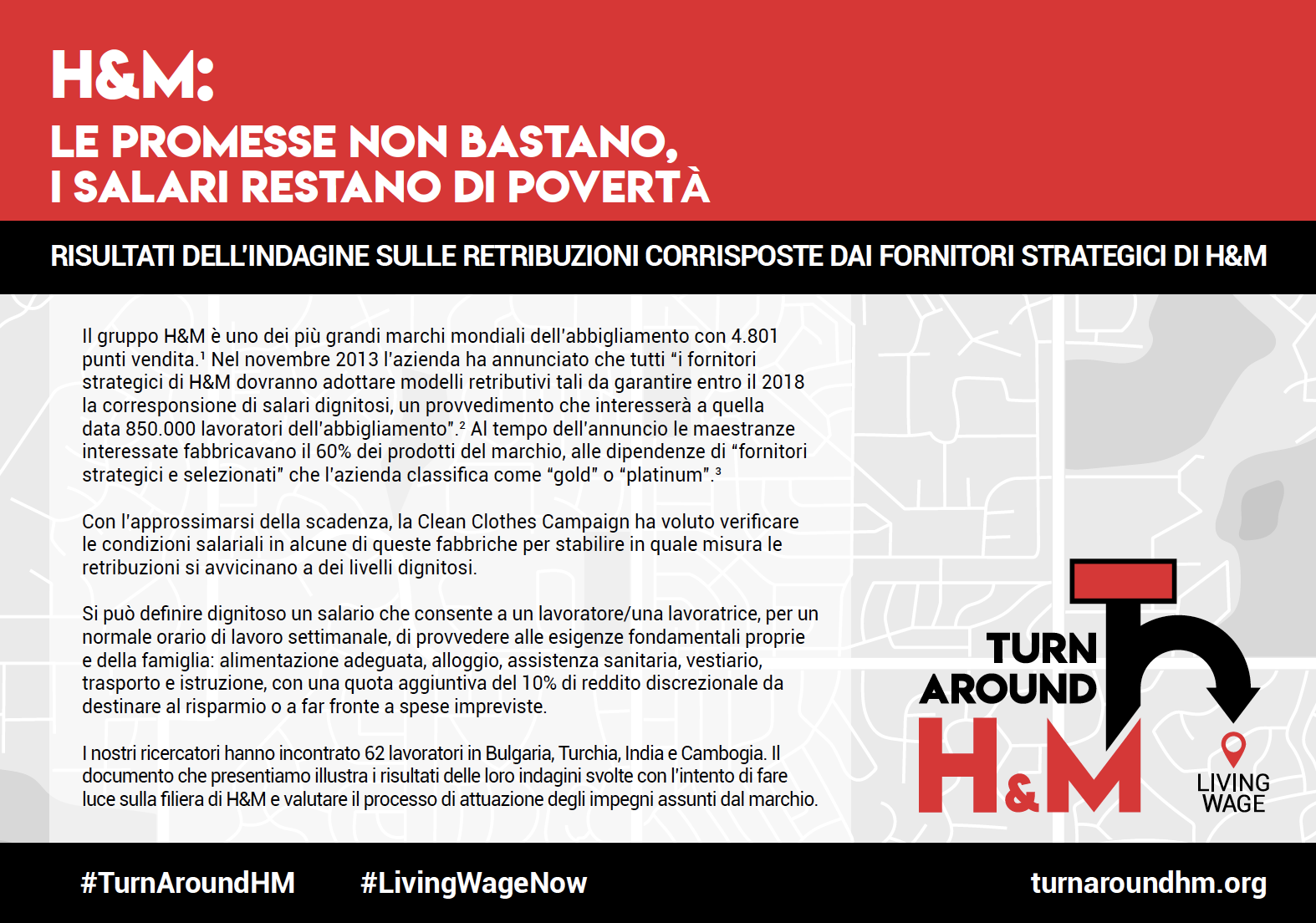

(2019) REPORT - Salari su misura

Un nuovo rapporto dimostra come i principali marchi dell’abbigliamento non siano riusciti a mantenere l’impegno del salario vivibile

- Nessun grande marchio di abbigliamento intervistato è stato in grado di dimostrare, al di fuori della propria sede centrale, che i lavoratori della sua catena di fornitura siano effettivamente pagati abbastanza per vivere con dignità e sostenere una famiglia.

- I marchi di abbigliamento e i distributori stanno violando le norme sui diritti umani riconosciute a livello internazionale e i propri codici di condotta.

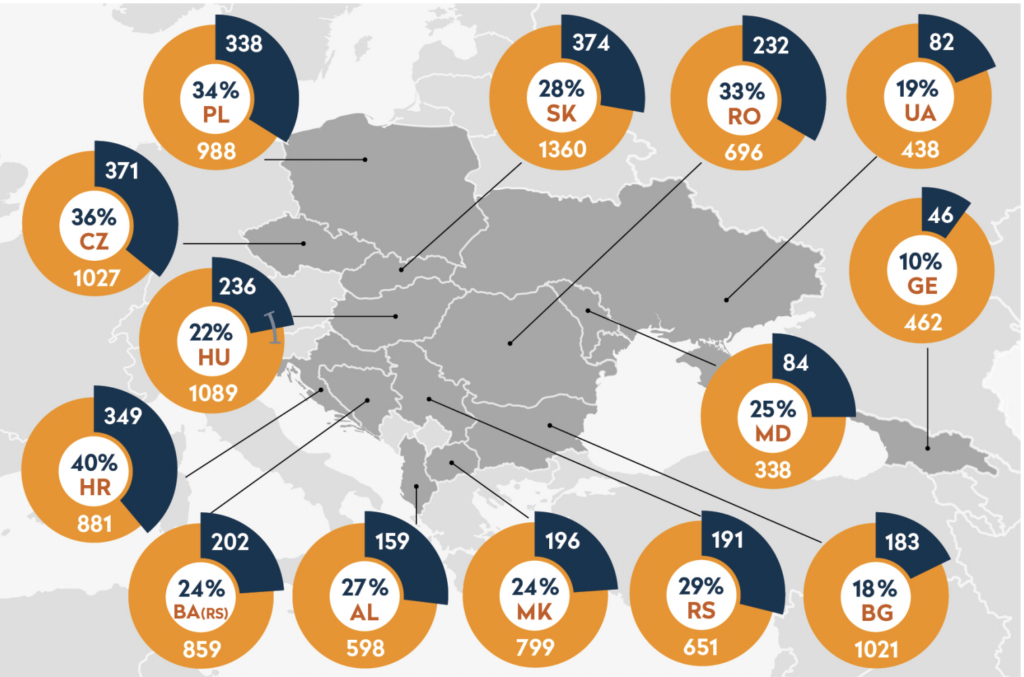

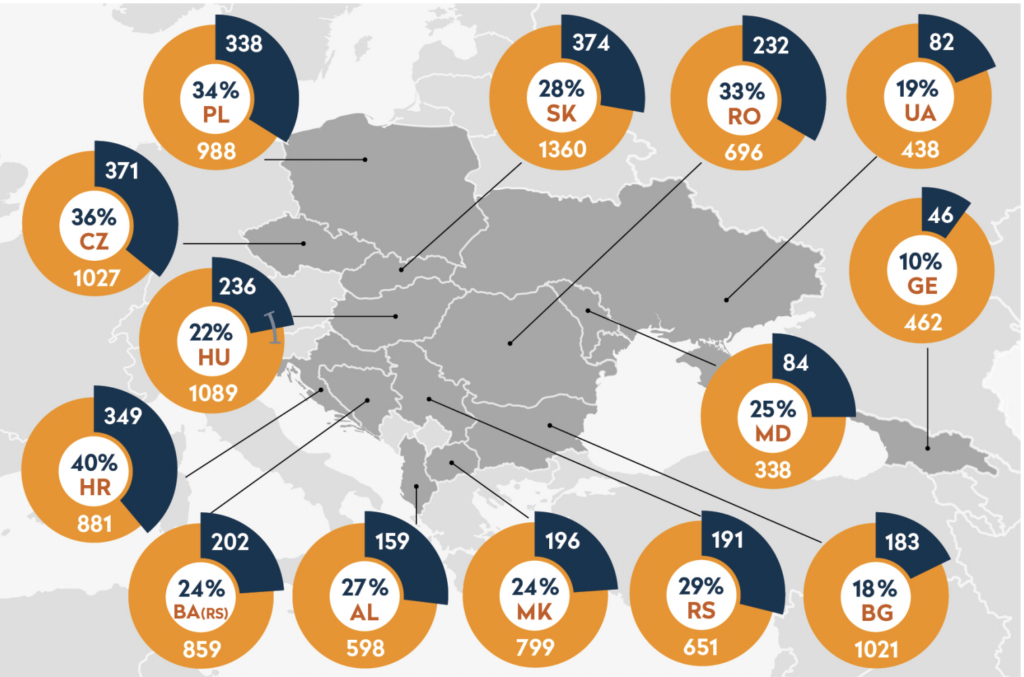

Secondo un nuovo rapporto pubblicato oggi dalla Clean Clothes Campaign, nessun grande marchio di abbigliamento è in grado di dimostrare che i lavoratori che producono i loro capi in Asia, Africa, America Centrale o Europa Orientale siano pagati abbastanza per sfuggire alla trappola della povertà.

Lo studio "Salari su misura 2019: Lo stato delle retribuzioni nell’industria globale dell’abbigliamento" analizza le risposte di 20 grandi marchi della moda sui loro progressi nell'implementazione di un salario vivibile per i lavoratori che producono i loro vestiti. Dalla ricerca è emerso che l'85% dei marchi si è impegnato in qualche modo a garantire che i salari siano sufficienti a soddisfare le esigenze di base dei lavoratori, ma, al contempo, che nessuno di loro ha messo in pratica questo principio per nessun lavoratore nei Paesi in cui viene prodotta la stragrande maggioranza dei capi di abbigliamento.

Anna Bryher, autrice del rapporto, ha dichiarato: “A cinque anni di distanza dalla nostra precedente indagine, nessun marchio è stato in grado di mostrare alcun progresso verso il pagamento di un salario vivibile. La povertà nell'industria dell'abbigliamento sta peggiorando. È una questione urgente. Il nostro messaggio ai brand è chiaro: i diritti umani non possono aspettare e i lavoratori che realizzano i capi venduti nei nostri negozi devono essere pagati abbastanza per vivere con dignità”.

Dei 20 marchi intervistati, 19 hanno ricevuto il voto più basso possibile, mostrando di non essere in grado di produrre alcuna prova che a un lavoratore che confeziona i loro capi di abbigliamento sia stato pagato un salario vivibile in qualsiasi parte del mondo. L'unica eccezione è stata Gucci che è riuscita a dimostrare come, per una piccola parte della sua produzione in Italia, grazie alle trattative salariali nazionali, le paghe consentano a una famiglia di vivere in alcune zone del Sud e del Centro Italia.

"Le iniziative volontarie non sono riuscite a garantire i diritti umani dei lavoratori", ha aggiunto Deborah Lucchetti della Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign. "Il modello economico globale che spinge i prezzi al continuo ribasso e mette in competizione i Paesi a basso salario è troppo forte. È un dato di fatto che i lavoratori che producono quasi tutti gli abiti che compriamo vivono in povertà, mentre le grandi marche si arricchiscono grazie al loro lavoro. È tempo che i marchi adottino misure efficaci di contrasto al sistema di sfruttamento che hanno creato e da cui traggono profitto".

I salari di base in Etiopia e Bangladesh sono meno di un quarto del salario dignitoso, mentre in Romania e in alcuni altri paesi dell'Europa orientale il divario è ancora maggiore, con i lavoratori che guadagnano solo un sesto di quanto necessario per vivere con dignità e mantenere una famiglia [1]. Di conseguenza, i lavoratori sono costretti a vivere in baraccopoli, soffrono di malnutrizione e debiti, spesso non possono permettersi di mandare i loro figli a scuola, il tutto mentre lavorano ore e ore di straordinario per cercare di sbarcare il lunario.

Marchi come C&A, H&M, Zara, Primark, Nike, Adidas e Zalando, tra gli altri, sono tutti responsabili di non aver fatto abbastanza per arginare la povertà dei lavoratori.

Deborah Lucchetti ha concluso: "I marchi e i distributori globali sanno da anni che i salari pagati ai lavoratori non sono sufficienti per permettergli di vivere con dignità ma continuano a fare promesse vuote mentre rastrellano profitti enormi. Se i marchi fossero davvero impegnati a pagare un salario dignitoso, dovrebbero passare dalle parole ai fatti, scegliendo un parametro di riferimento credibile, informando i fornitori e aumentando i prezzi di acquisto in coerenza. Dovrebbero iniziare subito con i 50 maggiori fornitori e rendere pubblici i libri paga, a dimostrazione che ciò stia realmente accadendo. È una questione affrontabile, basta mettere mano alla redistribuzione della catena del valore e pagare di più i lavoratori”.

Interrogativi sollevati a seguito dell’intesa raggiunta sull’Accordo sugli incendi e la sicurezza degli edifici Bangladesh (Accord).

Il 19 di maggio 2019 la Corte d’Appello della Corte Suprema del Bangladesh ha accettato un Protocollo di Intesa raggiunto all’inizio del mese tra il Comitato Direttivo dell’Accordo e l’associazione degli imprenditori tessili BGMEA. Il Protocollo stabilisce che l’Accordo continuerà ad operare in Bangladesh per un periodo di transizione di 281 giorni lavorativi durante i quali i marchi, i sindacati e il BGMEA daranno vita ad una nuova istituzione denominata RMG Sustainability Council (RSC) che assumerà le mansioni dell’Accordo nel 2020.

Il Protocollo mette fine ad un periodo di incertezza circa il futuro dell’Accordo nel paese e assicura la sua operatività ancora per un anno, ma non ne elimina totalmente il senso di incertezza, lasciando ambiguità circa l’impatto immediato sulla funzionalità dell’Accordo. Esso solleva anche dubbi su elementi vitali relativi alle future istituzioni previste. Alcuni mediae rappresentati dei lavoratori in Bangladesh hanno già sollevato questioni relativa al fatto se il Protocollo indebolirà l’indipendenza dell’Accordo e darà più potere agli imprenditori locali. “Avrà delle conseguenze negative”, ha dichiarato il leader sindacale Babul Akhter a AFP.

L’impatto immediato dl Protocollo

La presenza concordata di una “Unità BGMEA”all’interno dell’ufficio dell’Accordo e l’esatta funzione di questa entità, costituisce fonte di preoccupazione. Secondo il Protocollo di intesa, i Piani di azione correttiva saranno valutati in collaborazione con questa unità. Questo solleva interrogativi circa l’influenza dei datori di lavoro sull’indipendenza del processo decisionale dell’Accordo. Inoltre, una presenza visibile delle imprese all’interno dell’ufficio dell’Accordo potrebbe avere un impatto negativo sulla disponibilità dei lavoratori a fidarsi del meccanismo di denuncia, una delle caratteristiche più importantidell’Accordo.

Ci sono timori che il BGMEA, che ha ripetutamente e pubblicamente rigettato il lavoro dell’Accordo come interferente nei suoi affari, proverà ad utilizzare questa Unità per esercitare una influenza indebita sul funzionamento indipendente dell’Accordo, contrariamente all’intento del Protocollo. Tali timori sono rinforzati da una recente dichiarazione media del BGMEA secondo la quale selezione ed esclusione delle fabbriche dalla fornitura dei marchi firmatari richiederà il consenso del BGMEA, laddove il Protocollo semplicemente richiama la “collaborazione” sul processo di escalation. Il linguaggio del Protocollo dà origine a diverse interpretazioni ed è assolutamente urgente fare maggiore chiarezza.

Interrogativi e preoccupazioni in merito al RMG Sustainability Council.

Il Protocollo di intesa inoltre ha annunciato la nascita di un sistema permanente nazionale di monitoraggio della sicurezza denominato RMG Sustainability Council (“RSC”), istituito a partire dall’infrastruttura dell’Accordo, continuando il suo lavoro e mantenendo lo stesso livello di trasparenza.

Il Protocollo di intesa non fa chiarezza sulla struttura decisionale del nuovo organismo,sul meccanismo di finanziamento e di attuazione, incluso se tale nuova istituzione avrà la stessa natura legalmente vincolante dell’Accordo. Ciò significa che i seri interrogativi sollevati dall’aggiunta di un nuovo stakeholder (gli imprenditori) al programma rimangono irrisolti. Per esempio, se la componente sindacale continuerà ad avere la metà dei voti nella struttura di governance o potrà essere facilmente essere messa in minoranza dai marchi e dai datori di lavoro alleati. Non è chiaro neanche cosa comporterà per i livelli futuri di trasparenza, l’evidente esclusione delle ONG quali agenzie di controllo, da questo nuovo organismo e come questo dovrebbe essere interpretato in un Paese dove il diritto fondamentale alla libertà di associazione e di espressione dei sindacati resta fortemente sotto minaccia.

Per il bene dei lavoratori tessili in Bangladesh, è di massima importanza accertarsi che la nuova istituzione operi secondo gli stessi principi e criteri che hanno reso l’Accordo così credibile ed efficace nel garantire protezione ai lavoratori.

Questo implica:

- un sistema di ispezioni meticoloso e trasparente che operi indipendentemente da qualunque influenza delle imprese;

- la formazione dei lavoratori e un sistema di denuncia che permetta ai lavoratori di proteggere la propria sicurezza e i propri interessi contro quelli del management senza avere paura di ritorsioni;

- robusti e credibili meccanismi di attuazione e controllo dove i sindacati abbiano la capacità di far rispettare l’accordo attraverso l’arbitrato vincolante;

- una forte e indipendente leadership dell’Accordo dove l’Ispettore Capo mantenga piena e indipendente discrezionalità per assumere decisioni sulle misure correttive da adottare e sulla pianificazione delle ispezioni, laddove necessario.

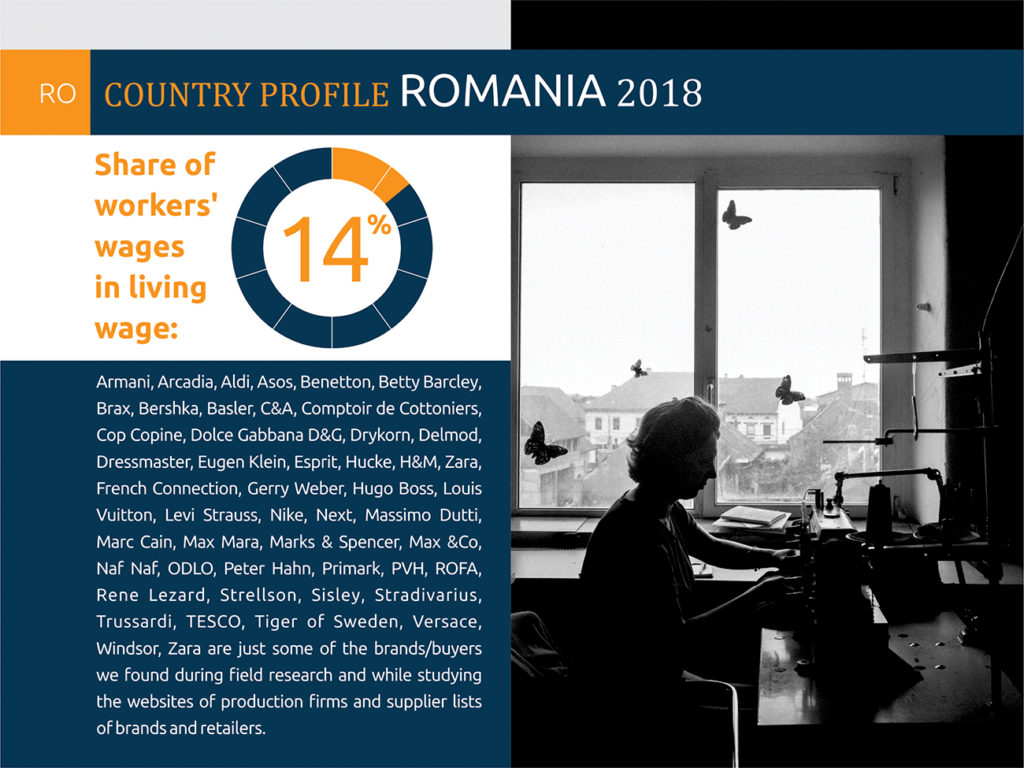

(2019) Romania: salari da fame. Meno di un sesto del salario dignitoso

I lavoratori dell'abbigliamento in Romania guadagnano solo il 14 per cento del salario dignitoso. Per questo motivo i loro familiari sono costretti a cercare lavori precari in Europa occidentale.

Il nuovo rapporto della Clean Clothes Campaign dedicato alla Romania analizza ampie ricerche che coprono gli ultimi sei anni, con particolare attenzione al periodo 2017-2018. Quasi mezzo milione di persone lavora nell'industria della moda rumena - la maggiore forza lavoro di questo settore in Europa. Le principali destinazioni di esportazione dell'abbigliamento "Made in Romania" sono l'Italia, il Regno Unito, la Spagna, la Francia, la Germania e il Belgio. I marchi rilevati durante le indagini spaziano da discount e aziende di fast fashion a marchi del lusso di alta gamma, tra cui Armani, Aldi, Asos, Benetton, C&A, Dolce & Gabbana, Esprit, H&M, Hugo Boss, Louis Vuitton, Levi Strauss, Next, Marks & Spencer, Primark e Zara (Inditex). Con quasi 10.000 fabbriche e laboratori, la Romania rappresenta a uno dei paesi di produzione storici per i marchi di moda dell'Europa occidentale.

Da più di un decennio, l'industria dell'abbigliamento del Paese soffre di una drammatica carenza di manodopera, a causa delle condizioni di lavoro pessime. I lavoratori considerano i salari bassissimi del settore come il problema più grave: la paga media dei lavoratori intervistati per un orario di lavoro regolare è pari solo al 14% del salario dignitoso. Contrariamente alla legge, una cifra spesso inferiore al salario minimo legale, che di per sé costituisce comunque solo il 17% del salario vivibile. Sempre secondo i lavoratori, il mancato pagamento del salario minimo legale costituisce la norma. Molti di loro riferiscono di essere costretti a contrarre prestiti per far fronte alle spese quotidiane, come quelle di riscaldamento in inverno. Ciò significa che la maggior parte è fortemente indebitata. "Sto restituendo un prestito mentre guadagno 150 euro al mese. Soldi chiesti non per acquisti di lusso, ma per pagare le mie cure mediche", ha riferito un lavoratore al nostro ricercatore.

Oltre a contrarre debiti, i lavoratori e le loro famiglie sopravvivono, nonostante la povertà dei salari, grazie all'agricoltura di sussistenza, condotta oltre le lunghe ore di lavoro in fabbrica, e grazie al sostegno dei membri della famiglia che migrano verso l'Europa occidentale in cerca di lavoro. Quasi tutti gli altri lavoratori intervistati hanno raccontato di avere familiari che lavorano nell'edilizia o nell'agricoltura, ad esempio in Italia o in Francia. La migrazione della manodopera verso l'Occidente è una conseguenza diretta della povertà dei salari. "Provate a mantenere le vostre famiglie per un solo mese con i nostri salari" è stato l’invito di un lavoratore rivolto alle aziende che producono abiti nella fabbrica in cui è impiegato.

Oltre ai bassi salari, i lavoratori della metà delle fabbriche oggetto di indagine riferiscono di ore di lavoro straordinario non retribuito, così come di ventilazione e aria condizionata non funzionanti in un Paese dove le estati possono essere roventi. La ricerca ha riscontrato anche casi di straordinari forzati e di accesso limitato o mancato all'acqua. Tutti i lavoratori si sono lamentati di essere vittime di bullismo: vengono maltrattati verbalmente, molestati e costantemente minacciati di licenziamento.

Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti, membro italiano della Clean Clothes Campaign, lo riassume così: “I marchi del tessile spesso si vantano di portare lavoro in quei Paesi in cui ce ne bisogno e di offrire soprattutto alle donne una strada per uscire dalla povertà. La nuova ricerca della CCC dimostra che lavorare per i marchi della moda occidentali non costituisce una via di uscita dalla povertà, piuttosto favorisce la contrazione di debiti per sopravvivere ed è causa di separazione delle famiglie. Nessuno dei marchi che si rifornisce in Romania si è impegnato seriamente ed efficacemente contro le violazioni dei diritti umani e del lavoro nel Paese. È giunto il momento che l’Unione Europea introduca norme vincolanti sui diritti umani lungo le catene di forniturae affronti le grandi disuguaglianze all’interno del continente. In una parte - quella occidentale - i salari minimi legali sono a prova di povertà; nell’altra sono addirittura al di sotto della soglia di povertà stabilita dall’Unione Europea.”